近日,我校材料學院王華平、陳仕豔教授團隊在熱電材料研究領域取得重要進展,該研究成果以“Confined phase transition triggering high-performance energy storage thermo-battery”為題發表于國際頂尖期刊Energy & Environmental Science上,該學術期刊是英國皇家化學會的旗艦期刊、世界公認的能源與環境科學領域的頂尖刊物,影響因子32.5 (文章鍊接為:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2024/ee/d4ee01435a/unauth)。

熱電化學電池(熱電池)可以利用電化學氧化還原電位的溫度依賴性直接将熱能轉換為電能,與傳統的固态熱電電池相比,熱電池憑借低成本、可擴展性、靈活性和固有的高熱功率等優點被深入研究并取得了巨大進步。然而,熱電池能夠通過收集熱能來産電的關鍵點是:在整個電池中要存在一個明顯的溫度差,以充當熱電池工作的驅動力,當冷熱電極之間沒有溫度差時,開路電壓會瞬間驟降至0 V,表明其隻具備發電的能力,而沒有儲能的性質。到目前為止,熱電池的研究更多側重于提高電池本身的熱電性能和跨學科應用方面,幾乎很少關注熱電池在發電基礎上是否還應具備存儲電能的問題。

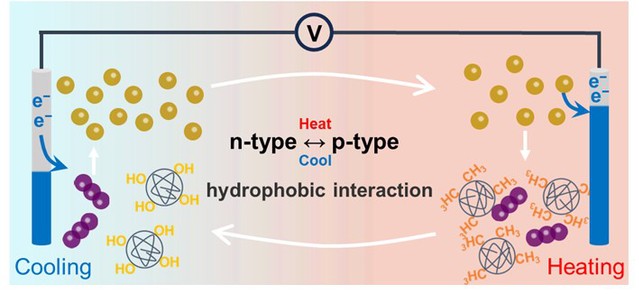

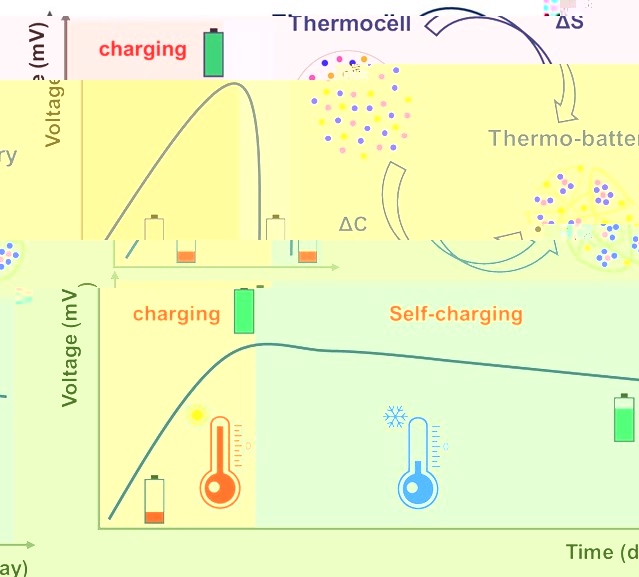

面對此研究現狀,研究團隊開創性的利用誘導氧化還原對的熱響應性材料的可逆相變制備了集熱電轉換和儲能于一體的熱-電池(Thermo-battery)。首先利用熱響應性材料甲基纖維素(MC)與I3−離子之間的高溫疏水相互作用誘導了I3−離子在熱端和冷端電極之間的濃度梯度(ΔC),成功實現I−/I3−氧化還原對的n-p型轉化(圖1)。此外,當消除冷/熱端電極之間的溫度差時,得益于MC-I3−複合物的緩慢解離,基于MC + I−/I3−電解質的熱電池可以在電壓不為0 mV的情況下進行長達44小時的自放電行為,成功觸發了發電型熱電池向儲能型熱-電池的轉變,這是首次實現熱電領域内集熱電轉換和電能儲存于一體的裝置的制備。同時為進一步增強熱-電池的發電以及存儲性能,在MC誘導冷熱端電極處I3−離子濃度梯度的基礎上,采用具有3D網絡結構的細菌纖維素(BC)水凝膠來限制MC進行原位相變,通過減小離子團簇的尺寸來提高I3−離子的溶劑化作用顯著增強熱-電池的性能(圖2)。這一策略為推動高性能熱-電池提供了新的研究思路。

圖1MC凝膠化誘導n-型到p-型的轉換機制示意圖

圖2發電型熱電池轉變為儲能型熱-電池的作用機制

上述工作得到了國家自然科學基金面上項目(52073050, 52273103)等項目的支持。

bevictor伟德官网

bevictor伟德官网![]() 86 21 67792362

86 21 67792362 ![]() clxy@dhu.edu.cn

clxy@dhu.edu.cn

bevictor伟德官网

bevictor伟德官网![]() 86 21 67792362

86 21 67792362 ![]() clxy@dhu.edu.cn

clxy@dhu.edu.cn